Die Frage wie aus einem Text eine guter Text wird, zählt zu magischen Herausforderungen im Journalismus. Dabei ist der Prozess der Textarbeit vielleicht gar nicht so magisch, sondern Teil eines guten Lektoratprozesses. Als ich im Jahr 2013 in dem Buch „Eine neue Version ist verfügbar“ den Vorschlag notierte, Kultur als Software zu denken, war es gar nicht so einfach eine Lektor:in zu finden, die bereit war, den Lektoratsprozess zu dem Buch offen und transparent zu gestalten. Dabei glaube ich (übrigens mittlerweile sogar noch klarer), dass im Entstehungsprozess jeder Form von Kultur ein Mehrwert stecken kann. „Vom Produkt zum Prozess“ zu denken, beschäftigt meine Arbeit deshalb seit Jahren (dazu gibt es im Dezember eine spannende Konferenz in Dortmund).

Entsprechend erstaunt war ich, als ich in diesem Sommer einen Text für das Magazin „Neue Narrative“ schreiben durfte. Das „Magazin für neues Arbeiten“ hat einen Prozess für die Textarbeit entwickelt, der bemerkenswert ist und auf eine andere Form der Lektorats- und Redaktionsarbeit setzt. Ich fand das so erstaunlich, dass ich Martin Wiens nach Abgabe des Textes (der in der aktuellen Ausgabe erscheint) um ein Interview bat, in dem wir über Rollen, agiles Publizieren und das romantisierte Bild von genialistischen Autor:innen sprachen.

Martin, ich möchte mir Dir über das Lektorieren von Texten und Organisation von Verlagen sprechen: Wann hast du dich das letzte Mal in der „Änderungen nachverfolgen“-Funktion von Microsoft Word bewegt?

Ich kenne so eine Funktion aus GoogleDocs, aber in Word arbeite ich eigentlich nie. Wobei, an eine Sache erinnere ich mich: Letztes Jahr habe ich an einem Buchprojekt mitgearbeitet …

… „Der Loop-Approach“ bei Campus.

Genau, und dabei haben wir am Ende sehr lange Dokumente hin- und hergeschickt.

Deshalb habe ich gefragt: Ich kenne nahezu keine Verlage, die bei Büchern und sehr langen Texten, auf das Verschicken von Word-Dokumenten verzichten. Bei „Neue Narrative“ macht Ihr das ganz anders.

Unser Magazin kommt dreimal im Jahr heraus, was bedeutet: Wir machen dreimal im Jahr genau dasselbe. Wenn man häufig dasselbe macht, bietet es sich an, die Prozesse zu optimieren. Deshalb haben wir viel Zeit darauf verwendet, genaue, kleinteilige Phasen bei der Texterstellung zu definieren. Es reicht nicht zu sagen „Jetzt wird der Text geschrieben“. Da gehören so viele Schritte dazu, dass wir versucht haben, das Ganze zu formalisieren und in eine Prozesslogik zu packen.

Wenn man für Euch schreibt, kriegt man ein GoogleDoc, in dem Ihr die Idee für den Text beschreibt, in dem technische Grundlagen geklärt werden und in dem am Ende auch geschrieben und redigiert wird…

… damit Arbeit transparent wird. Das Ziel ist es, dass alle Beteiligten jederzeit wissen, wo man gerade steht und welcher Schritt der nächste ist.

Ich bin als Autor mit der Idee sozialisiert: „Der Inhalt ist das wichtigste und alles andere hat sich dem unterzuordnen.“ Ihr kommt sehr deutlich vom Prozess und weniger vom Produkt, oder?

Ich liebe Produkte, aber ich glaube es kommt sehr selten etwas Gutes dabei raus, wenn man nicht über den Prozess nachdenkt. Wenn man Abläufe hat, die Spaß machen, ergibt sich quasi automatisch ein gutes Produkt. Oder anders gesagt: Wenn Leute das tun können, worin sie richtig gut sind und was sie richtig gerne machen, dann passiert das Produkt. Insofern hast du recht: Ich bin sehr stark mit der Idee sozialisiert, über das Wie? nachzudenken und das Was? geschehen zu lassen.

Es gibt viele gerade schreibende Leute, die sagen, Prozesse sind doch total langweilig. Du achtest sehr auf stimmige Prozesse. Wann machen Prozesse Spaß?

Für mich sind Prozesse dann gut, wenn sie dafür sorgen, dass alle Leute ihre Stärken einbringen können, Wertschätzung dafür erfahren und wenn Kollaboration geschehen kann. Gute Prozesse sind auch dafür da, das Ego ein bisschen unwahrscheinlicher zu machen. Sie legen beispielsweise fest: „An der Stelle passiert halt jetzt das und du kannst nicht einfach so durchrennen und ganz allein dein Ding machen.“

Woher kommt dann die Angst vor Prozessen?

Vielleicht liegt es daran, dass man in gut definierten Prozessen die eigene Arbeit transparent machen muss und nicht nur das Ego durchbringen kann. Meine Erfahrung ist, dass alle, die wirklich gute Produkte entwickeln wollen, auch kein Problem mit guten Prozessen haben.

Wenn man mit Verlagen redet, hört man oft Einschätzung: Die Autorin und der Autor stehen im Mittelpunkt und um die müssen wir alles drumherum bauen. Das würdest du ganz anders sehen, oder?

Das ist aber vielleicht auch unserem Produkt geschuldet. Wir haben lange überlegt, ob wir nicht komplett auf Autor:innen-Namen verzichten wollen. Und gerade denken wir darüber nach, ob wir künftig alle Rollen, die an einem Text beteiligt sind, über dem Text erwähnen sollten. Ich finde diese Autor:innen-Fokusierung eine merkwürdige Heroisierung einer Person, die in keiner Weise dem Rechnung trägt, wie ein Text in der Praxis entsteht.

In der Musik ist das ganz anders. Dort spielt es eine große Rolle, welche Produzent:in hinter einer Künster:in steht und deren Song produziert hat. In der Entstehung von Büchern sind die Produzent:innen, also die Lektor:innen, fast nie sichtbar. Hast du eine Erklärung warum das so ist?

Ich beobachte eine starke Romantisierung der Autor:innenschaft. Dieses Momentum „Ich sitze abends am Schreibtisch, bejammer mich selbst weil mein Leben als Autor so hart ist, aber gleichzeitig finde ich es auch geil“ kenne ich auch gut von mir selbst. Über die Jahre habe ich für mich gemerkt, dass mir diese Art des Schreibens nicht gut tut und versucht, die Perspektive zu verändern.

Ich durfte für die aktuelle Neue Narrative-Ausgabe was schreiben und ich fänd es wirklich gut, wenn unter dem Text auch all diejenigen aufgeführt würden, die daran mitgearbeitet haben. Erzähl mal, welche Rollen bei euch eingebunden sind?

Jeder Magazinprozess beginnt mit dem Sprint Exploration, einer Art Vorrecherche, in der Team-Mitglieder, die besonders gut darin sind, schnell Informationen zu überblicken, alle relevanten Aspekte des Heftthemas zusammentragen. Auf der Basis der Recherche entwickeln wir dann in einem Kick-off erste Themenideen für Artikel. Ein Text schafft es aber nur dann wirklich ins Heft, wenn eine Person aus der festen Redaktion auch bereit ist, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und ein Thema bei dem aktuellen Schwerpunkt „Wirksamkeit“ war die Frage, wie wir digital Verbindungen eingehen können, die gemeinsam und kollaborativ wirksam werden können. Dazu hätte ich was schreiben können…

… aber dann hast du dir gedacht: das macht besser der Dirk?

Naja, fast. Ich habe mir halt gedacht, dazu bin ich vielleicht nicht die kompetenteste Person. Wir haben eine Liste an Autor:innen, die wir gerne mal im Heft hätten und da bist du drauf. Und dann habe ich dir eine Nachricht geschrieben, mit einer total schwammigen Themenbeschreibung.

Ich erinnere mich.

Aber das ist auch gut so, denn die Autor:innen sollen ja ihre eigenen Gedanken einbringen können. Gemeinsam mit der Rolle „Sparring“ entwickeln die Autor:innen dann die Kernaussage ihres Textes und eine klare Struktur.

Das ist in der Tat erstaunlich: Ihr habt wirklich in dem Doc schon Zwischentitel, die vor dem Text formuliert werden sollen.

Wir glauben, dass die wichtigsten Argumente und das Gerüst des Textes stehen sollten, bevor der eigentliche Schreibprozess beginnt. Deshalb stellen wir uns immer Kästchen vor, die uns dabei helfen, den Text zu strukturieren. Bevor die oder der Autor:in eine Zeile am Text schreibt, sollten alle Titel und Zwischentitel formuliert sein.

Gab es Leute, die das als Einschränkung empfinden und sagen: „Ich bin so ein Genie, ich mach das nicht mit“?

Wir haben noch nicht mit solchen Leuten zusammengearbeitet, aber es gibt sie sicherlich. Unser Glück ist, dass wir sehr wenig mit Leuten zusammenarbeiten, die sich für Starautor:innen halten, sondern nur mit Leuten, die Starautor:innen sind, aber von denen das noch niemand weiß. Die haben relativ wenig Allüren und wollen in erster Linie einen guten Text schreiben.

Für mich war es nicht nur sehr erstaunlich (deshalb wollte ich mit dir auch drüber sprechen), sondern auf eine Art auch sehr befreiend, weil es mir Klarheit darüber gegeben hat, was Ihr als Auftraggeber Euch vorstellt.

Jede:r Autor:in bekommt zu Beginn des Prozesses ein eigenes Template für den Text. Darin machen wir unter anderem explizit, was wir mit dem Text erreichen wollen und warum es ihn überhaupt braucht. Am Ende geht es uns darum, den genialischen Black-Box-Textentstehungsprozess aufzubrechen und möglichst sicherzustellen, dass genau der Text entsteht, den wir für unser Magazin brauchen..

Lass uns noch einmal über die Rolle Sparring reden. Die ist sehr nah an dem, was klassische Redakteur:innen machen, die Texte beauftragen.

Die Rolle ist dafür da, den Text so lange zu begleiten, bis eine 80-Prozent-Version steht. Danach übernimmt die Rolle Lektorat.

Worin besteht der Unterschied zur Rolle Sparring?

Die Rolle Sparring stellt durch Feedbackschleifen sicher, dass jeder Text eine klare Aussage und eine funktionierende Struktur hat. Das geschieht in der Regel in einem offenen Austausch. Die Rolle Lektorat hingegen soll kein Feedback mehr ohne ganz konkrete Änderungsvorschläge geben. Sie greift eher stilistisch ein und bringt den Text von 80 auf 95 Prozent. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, die Rollen Sparring und Lektorat zu trennen, damit die Nähe zum Text nicht zu groß wird.

Die fehlende fünf Prozent kommen von der Schlussredaktion?

Genau, am Ende wird die Rolle Korrektorat aktiv. Das sind zwei externe Personen, die dafür sorgen, dass kein einziger Fehler mehr im Text ist. Der Prozessschritt findet zunächst noch im GoogleDoc statt. Ganz am Ende gibt es noch eine Fahnenkorrektur in der finalen PDF.

Man kann also sagen, jeder Text wird bei Euch wie ein Ticket in einem Sprint behandelt, oder?

Ja, genau. Die Tickets schieben wir am Ende von jedem Sprint eine Spalte weiter, bis sie irgendwann am Ende angekommen sind. Dann geht das Magazin in Druck.

Wie kommt man auf ein solches Prinzip?

Mein Kollege Sebastian Klein hat Blinkist mitgegründet und sich da viel mit der Frage beschäftigt, wie Content entsteht. Deshalb haben wir von Anfang an alle in Google Docs gearbeitet und unsere Zwischenergebnisse transparent gemacht. Ein wichtiger Schritt war dann, dass ich für eine Weile ins Ausland gehen wollte. Damit kein Chaos ausbricht, habe ich mich mit Sebastian an ein Whiteboard gestellt und aufgeschrieben, welche wiederkehrenden Aufgaben ich habe und welche Prozessschritte wir immer wieder durchlaufen. So ist der erste Prototyp unseres Magazinprozesses und unserer Rollenstruktur entstanden. Seitdem machen wir nach jedem Heftdurchlauf ein Retro-Meeting und ein Governance-Meeting, um den Prozess und unsere Zusammenarbeit zu verbessern.

Governance-Meeting?

Das ist dafür da, an der Organisation zu arbeiten: also neue Rollen zu schaffen und die Struktur der Organisation zu verändern.

Ist das agiles Publizieren?

Wir würden es vermutlich nicht „agil“ nennen, weil der Begriff so ausgelutscht ist, dass er kaum noch etwas bedeutet. Aber klar, das Vorgehen folgt agilen Prinzipien und ist teilweise an Scrum angelehnt. Wichtiger ist aber, dass der Prozess zu uns passt und dabei hilft, möglichst gute Ergebnisse zu erzielen.

Was hast du in dieser Zeit über Publizieren gelernt?

Das klingt alles immer so fancy, aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst und den eigenen Arbeitsprozess jeden Tag zu reflektieren. Und ich finde es fahrlässig, wenn Redaktionen das so selten tun.

Womit wir wieder bei der Langeweile von Prozesse sind. Warum sind Redaktionen und Verlage da nicht offener?

Es ist vermutlich eine Mischung aus Gründen: Zum einen liegt es an dem, was du anfangs gesagt hast: dass alle nur über Produkte nachdenken und nur ungern über Prozesse. Hinzu kommt, dass der Druck im Tagesgeschäft oft so hoch ist, dass keine Zeit bleibt, das eigene Vorgehen zu reflektieren. Außerdem passen egofreie Prozesse nicht zu dem romantisierten Bild von Journalist:innen, das immer noch dominant ist: der Star-Autor, die Star-Autorin, der:die bei Kerzenschein einsam auf einen Einfall wartet und ihn dann im Alarmmodus aufschreibt.

Ihr habt in Eurem Magazin Stellungen und Machtpositionen aufgelöst, indem Ihr rollenbasiert arbeitet. Chefs, Eckbüros und Dienstwagen gibt es bei euch so gar nicht…

… aber es gibt natürlich Hierachie und Macht. Wir versuchen, eine Kompetenzhierachie zu erreichen, sprich: Jede Rolle wird von der Person ausgefüllt, die am kompetentesten ist. Wir glauben nicht daran, dass eine Person all die Aufgaben am besten kann, die zum Beispiel einer Chefredakteurin zugeschrieben werden. Häufig ist eine Person zum Beispiel gut darin zu organisieren, aber eher schlecht darin zu schreiben. Deshalb arbeiten wir mit Rollen, also klaren, kleinen Verantwortungsbereichen.

Das geht nur mit einem gemeinsamen Ziel.

Absolut. Es gibt glücklicherweise nicht mehr die eine Person, die dich anschreit oder motiviert. Stattdessen übernimmt jede Person Verantwortung für das, was sie zum gemeinsamen Ziel beitragen kann – natürlich ohne dabei von der Organisation allein gelassen zu werden. Dafür haben wir einen übergreifenden Purpose formuliert, den jede Person bei uns kennt und nach dem wir uns steuern können.

Was ist euer Purpose?

„Wir befähigen mit hammerguten Content-Produkten Menschen dazu, eine Wirtschaft zu gestalten, die für alle gut ist.“ Man merkt, dass der Satz nicht von einer Werbetexter:in stammt. Aber er beschreibt das, worauf wir uns alle einigen konnten.

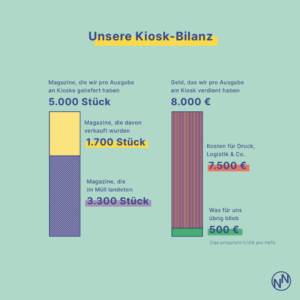

Die aktuelle Ausgabe von Neue Narrative hat den Schwerpunkt Wirksamkeit. Vor ein paar Tagen hat das Magazin angekündigt: „Nach unserem Wissen sind wir seit Juli das erste Medienunternehmen in Deutschland, das in Verantwortungseigentum geführt wird. Und wir hoffen, dass uns viele weitere folgen werden.“ In dem Blogeintrag ist auch erwähnt, dass sie offene Stellen haben, aber natürlich rollenbasiert in den Bereichen: „Recherchieren und Schreiben von journalistischen Inhalten, CRM, Kampagnenentwicklung und datengetriebenes Wachstum sowie B2B-Vertrieb und Kooperationen.“ Außerdem hat Neue Narrative vor ein paar Tagen seine Kiosk-Bilanz offengelegt – und damit gezeigt, vor welchen Problemen die klassische Print-Distribution steht.

Die aktuelle Ausgabe von Neue Narrative hat den Schwerpunkt Wirksamkeit. Vor ein paar Tagen hat das Magazin angekündigt: „Nach unserem Wissen sind wir seit Juli das erste Medienunternehmen in Deutschland, das in Verantwortungseigentum geführt wird. Und wir hoffen, dass uns viele weitere folgen werden.“ In dem Blogeintrag ist auch erwähnt, dass sie offene Stellen haben, aber natürlich rollenbasiert in den Bereichen: „Recherchieren und Schreiben von journalistischen Inhalten, CRM, Kampagnenentwicklung und datengetriebenes Wachstum sowie B2B-Vertrieb und Kooperationen.“ Außerdem hat Neue Narrative vor ein paar Tagen seine Kiosk-Bilanz offengelegt – und damit gezeigt, vor welchen Problemen die klassische Print-Distribution steht.

Mehr zum Thema Korrigieren und zur These, Kultur als Software zu denken, gibt es auf dieser Konferenz im November sowie in dem Buch „Eine neue Version ist verfügbar“.

Mehr zum Thema Korrigieren und zur These, Kultur als Software zu denken, gibt es auf dieser Konferenz im November sowie in dem Buch „Eine neue Version ist verfügbar“.