Was haben die Glueboys, der Mallorca-Sänger Ole ohne Kohle und die Kölner Partymusiker Sülo der Boss, Jumbo Star und Venlostross gemeinsam?

Sie alle haben sich an der typischen Trompeten-Sequenz aus dem dem Song „L’amour Toujours“ des italienischen Musikers Gigi D’Agostino bedient. Die Seite Whosampled listet 35 Referenzen auf, die den Song aus dem Jahr 2001 kopiert, gecovert oder interpoliert haben. Meist geht es um das „Döp Dö Dö Döp“ (die Kölner Partymusiker haben es 2014 der Einfachheit halber direkt zum Titel gemacht), das dieser Tage viele Menschen als Ohrwurm im Kopf haben.

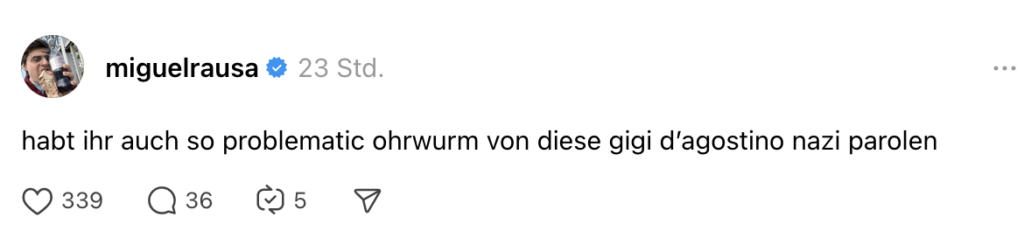

Der Grund dafür ist die Enttarnung eines rechtsradikalen Memes durch das Video einer grölenden Horde auf Sylt. Seit längerem schon wurde der Song in rechtsradikalen Kreisen als Distinktions-Code genutzt, um das Döp Dö Dö Döp mit menschenverachtendem Inhalt zu übersingen. Dabei funktionierte der Song wie ein geheimer Zugangscode: das Wissen um seine rechtsradikale Nutzung schafft Zugang – ohne dass es Außenstehenden überhaupt auffällt (wie dieser Mechanismus nicht nur Memes, sondern auch Dialekte prägt, habe ich in Meme – Muster digitaler Kommunikation beschrieben, wo ich übrigens auch das Bild des Ohrwurms verwende, um ihre Wirkung zu beschreiben).

Durch die breite öffentliche Reaktion auf das Sylt-Video kam es zu einer Kontextfusion, die den Geheimcode öffentlich machte – und einer sehr breiten Öffentlichkeit zugänglich. Auf der Wikipedia-Seite zu L’amour Toujour steht:

Seit Oktober 2023 verbreiteten sich zahlreiche Videos auf YouTube, Instagram und TikTok, in denen zur Melodie von L’amour toujours der fremdenfeindliche Text „Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen wird. Von den Aufnahmen wurden auch unter dem Titel Remigrationshymne Versionen mit Beigesang erstellt, die als Hintergrundmusik von Videos teilweise viral gingen. Danach kam es deutschlandweit immer wieder zu Vorfällen, bei denen zum Beispiel in Diskotheken oder auf Dorffesten und Abipartys der fremdenfeindliche Text zur Melodie des Liedes gesungen wurde.

Limor Shifman definiert Memes als „kreative Ausdrucksformen mit vielen Beteiligten, durch die kulturelle und politische Identitäten kommuniziert und verhandelt werden“. Das Besondere dabei: Sie werden „in bewusster Auseinandersetzung mit anderen Memen erzeugt und von vielen Usern über das Internet verbreitet, imitiert und/oder transformiert“. Und genau das passiert jetzt mit dem rechtsradikal codierten Song: Er wird transformiert.

Seit ein paar Tagen gibt es sehr unterschiedliche Varianten der Transformation, in dieser als Berlin Remix beschriebene Variante heißt es „Deutschland ist Multi, alle Nazis raus“ und der Rhababer-Barbara-Star Marti Fischer hat innerhalb weniger Stunden schon 1,5 Millionen Views für seine Nazis raus-Version des Songs auf Instagram – wo der Sound auch weiter genutzt wird (habe gerade keine Zeit, auf Tiktok nachzuschauen).

Was wir gerade also beobachten: wie das Web mit den Mitteln des Web zurückschlägt – und den Ohrwurm zurückholt. Ohne dass Gigi D’Agostino es wollte („mein Lied handelt von der Liebe“), ist sein Song somit zum Beispiel für kulturelle Verhandlung in Zeiten der Meme-Öffentlichkeit geworden. Und es ist noch nicht ausgemacht, ob er als Nazi-Song oder als Nazi-Raus-Song in Erinnerung bleiben wird.

Nachtrag: die Juristin Christina Kufer hat auf LinkedIn eine Einschätzung zu den urheberrechtlichen Aspekten des Themas geschrieben.

Nachtrag 2: der Strafrechtsprofessor Matthias Jahn beurteilt die rechtlichen Fragen des Sylt-Videos so:

Einige Oberlandesgerichte sehen als möglich an, dass die aus einer größeren Personengruppe heraus gegrölte Parole „Ausländer raus“ den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Dies wird als grundsätzlich dazu geeignet angesehen, zum Hass aufzustacheln und zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung aufzufordern. Eine unmittelbare Aktion braucht nicht beabsichtigt zu sein.

Hier geht es sehr regelmäßig um Memes und ihren Einfluss auf digitale Öffentlichkeiten. In meinem monatlichen Newsletter versende ich regelmäßig die Netzkulturcharts. In der Reihe Digitale Bildkulturen habe ich den Band „Meme – Muster digitaler Öffentlichkeit“ geschrieben und im Deutschlandfunk das Essay „Glut-Theorie“ über die Frage, wie Memes zu Meinungen werden.